东北大学张鑫-陈学雷团队成果以封面论文形式发表于天文学顶级期刊《自然-天文》

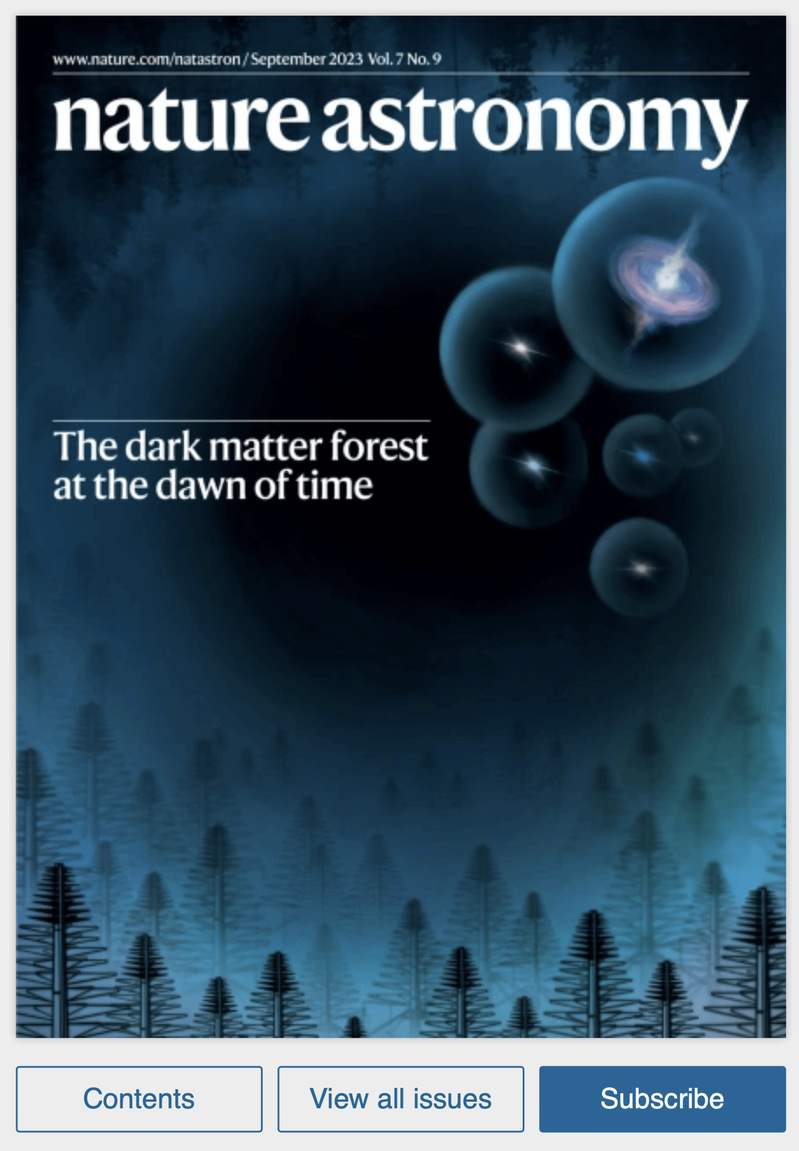

9 月 20 日,东北大学和中科院国家天文台联合团队(张鑫-陈学雷团队)的一项宇宙学研究的重大成果在国际顶级期刊《自然-天文》(Nature Astronomy)正式发表,并被该期刊遴选为当期的封面论文。这是国内天文学界不多见的《自然-天文》封面论文。论文第一作者为东北大学博士生邵悦,通讯作者为国家天文台徐怡冬副研究员、东北大学张鑫教授和国家天文台/东北大学陈学雷研究员。

这篇论文提出了一个提取宇宙黎明时期 21 厘米森林宇宙学信号的新方法,通过测量一维功率谱,使得在 21 厘米吸收线频谱中深埋在噪声中的信号可以被有效提取出来,而且通过这种方法所揭示的信号的尺度依赖性,可以打破暗物质效应和宇宙第一代星系加热效应的简并,因而可以同时测量暗物质和宇宙第一代星系的性质。

这一突破性方法的发展对于解开暗物质和宇宙早期天体形成的奥秘具有重要意义,将进一步推动我们对暗物质的理解,揭示宇宙天体和结构形成及演化的过程。通过更深入的观测和分析,我们有望在不久的将来获得关于暗物质性质和早期星系形成的更多见解,进一步拓展我们对宇宙的认知。

该项研究发表后,已迅速在国内外产生了影响,被众多有重要影响力的媒体广泛报道,如《光明日报》《央视新闻》《科技日报》《人民网》以及 EurekAlert!(美国科学促进会的媒体平台)、Science News(《科学》杂志新闻)等。《自然-天文》的编辑团队及该领域的国际著名专家也在《自然-天文》的“研究简报”栏目中对该项研究发表了正面评论。徐怡冬和张鑫应邀在《光明日报》发表了对该项研究进行解读的科普文章《“刺探”宇宙最初10亿年》(2023年8月10日)。

据悉,该篇论文是东北大学在《自然》系列期刊上发表的首篇封面论文,同时也是整个东北地区在《自然-天文》期刊发表的首篇论文。该篇论文的发表凸显出辽宁省的天文学研究已在国内天文学领域占有重要的一席之地。

该项研究由国家重点研发计划项目和国家自然科学基金项目资助。该项成果也是辽宁省宇宙学与天体物理重点实验室自去年底成立以来取得的首批重大原创性、标志性成果。论文主要作者徐怡冬、张鑫和陈学雷为重点实验室成员。同时,工业智能与系统优化国家级前沿科学中心、智能工业数据解析与优化教育部重点实验室也对张鑫-陈学雷团队的相关研究给予了大力支持。

论文链接://www.nature.com/articles/s41550-023-02024-7